ARTISTS作家一覧

島州一SHIMA Kuniichi

略歴

| 1935 | 東京都生まれ |

|---|---|

| 1958〜64 | 「集団・版」の結成に参加 |

| 1959 | 多摩美術大学絵画科卒業 |

| 1980〜81 | 文化庁「芸術家在外研修」研修生として欧米に留学 |

| 1987 | 自らの表現行為をモドキレーションと命名 |

| 1994 | 長野県東部町(現東御市)に住居兼アトリエを構え終の住処とする |

| 2005 | 武蔵野美術大学研究紀要に自らの絵画論「言語の誕生」を寄稿 |

| 2007 | Tracing-Shirtシリーズはじまる |

| 2018 | 逝去(82歳) |

おもな作品発表歴

| 1973 | 「第12回サンパウロ・ビエンナーレ」《200個のキャベツ》を出品(同作品はサンパウロ近代美術館に収蔵) |

|---|---|

| 1977 | 「今日の美術'77見えることの構造展」(西武美術館/東京都)、「現代美術の鳥瞰展」(京都国立近代美術館/京都府) |

| 1982 | 「第4回シドニービエンナーレ出品」(オーストラリア) |

| 1987 | 「アナログとデジタルの変換」(双ギャラリー/東京都) |

| 1989 | 制作委託による開館記念展「広島・ヒロシマ・HIROSHIMA」(広島市現代美術館/広島県) |

| 1991 | 公開制作「影の梱包-ピアノ」(町田市立国際版画美術館/東京都) |

| 1995 | 「戦後文化の軌跡1945−1995」(目黒区美術館ほか全国巡回) |

| 1996 | 個展「言語の誕生」(玉川高島屋アレーナホール/東京都) |

| 2011 | 「島州一展『原寸の美学』」(市立小諸高原美術館/小諸市) |

| 2014 | 「1974戦後日本美術の転換点」(群馬県立近代美術館/群馬県) |

| 2016 | 「島州一 世界の変換と再構築」 (埼玉県立近代美術館/埼玉県) |

| 2019 | 「追悼展 島州一版画展」(須坂版画美術館・平塚運一版画美術館/須坂市) |

おもな受賞歴

| 1971 | 第10回現代日本美術展、芸術生活画廊コンクール展 各コンクール賞受賞 |

|---|---|

| 1972 | 第7回ジャパン・アート・フェスティバル 大賞受賞 |

| 1974 | 第5回クラコウ国際版画ビエンナーレ(ポーランド)第2席受賞、第9回東京国際版画ビエンナーレ《シーツとふとん》長岡現代美術館賞受賞(同作品は東京都現代美術館に収蔵、新潟県立近代美術館寄託) |

| 1985 | 第1回和歌山版画ビエンナーレ《Construction of Finger Prints》優秀賞受賞 |

STATEMENTステートメント

移し、写し、映る。

島州一は1935年、東京に生まれ、東京で育った。多摩美術大学絵画科に進学し、在学中は石版画に没頭した。卒業後は長年、写真作品を制作していたが、製版作業は委託していたため、作家として自らの手で作品を生み出していないことに対して葛藤を抱えていたという。長らく絵筆を持たなかった島は、上手く描けないことに苦しみながら、自身ならではの表現を模索していった。版画やフロッタージュに加え、ときには自らが作品となるパフォーマンス的な表現も展開していった。そして辿り着いたのが、「トレース(なぞる)」という行為である。

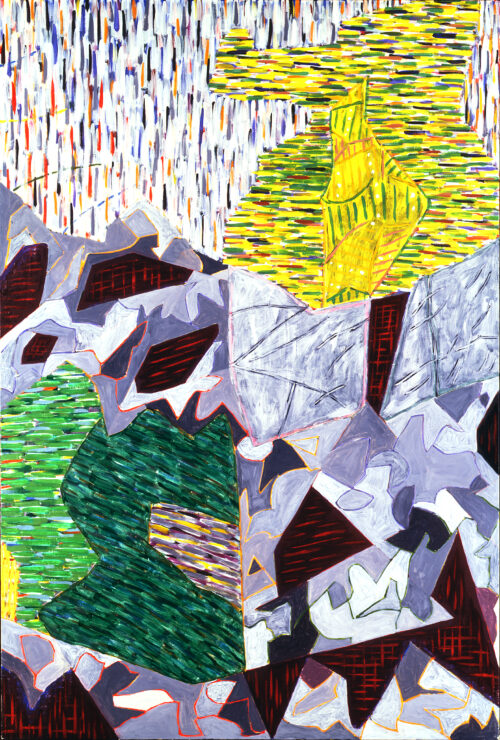

転機となったのは、1993年の長野への移住だった。妻・今子さんの実家がある長野市へ向かう途中、車窓から望んだ浅間山の風景に心を動かされ、翌年、東御市にアトリエ兼住居を構えた。以来、島はこの地で骨を埋める覚悟で暮らしはじめる。移住後はおもに3つのシリーズを制作した。独自の多重構造のトレース技法による油絵《言語の誕生》、東御市のパノラマ的風景を描いた小作品《landscape》、そして浅間山を自身のシャツに見立てて描いた水彩画《Tracing-Shirt》である。

長野での制作には、それまでになかった変化が見られるようになる。それは、島が自分自身の存在や内面を作品に取り入れるようになった点である。「東京にいた頃は、自分の生活を作品に反映させることなどなかった」と今子さんは語る。だが、自然に囲まれた日々のなかで、「自身の在りようを映し出したい」という思いが島のなかに芽生えていったのではないかと今子さんは回想する。その心境の変化を象徴するのが、代表作《Tracing-Shirt》シリーズである。

本シリーズは、浅間山麓での暮らしと向き合いながら、風景や日常をどう表現するかを問い続けた作品群である。島は長野に移住してから10年ほど、自分と長野をつなぐアイコンを探し、そして浅間山を選んだ。本シリーズ以前から制作していた《landscape》シリーズでも周辺の風景や身の回りの物を描いていたが、そのなかで次第に浅間山とシャツが重なっていき、やがて自分の身代わりのモチーフとしてシャツを選ぶに至った。

日々身につけていたシャツの輪郭や繊維をトレースし、自身の身体の痕跡を画面に写し取る。その上に水彩でイメージを重ね、「浅間と自分の一体化」を試みた。用いられたのは、シルクスクリーン用の版画紙。絵具が表面にとどまるため、水彩ガッシュのつややかな質感が際立ち、写実的なトレース表現と交錯するような視覚体験を生み出している。モチーフにはシャツのほか、椅子や十字も登場するが、これらも島自身を象徴するものである。また、次第に自画像と思われる顔も描かれるようになった。

制作は常に立ち作業で行われた。平らな作業台にシャツを置き、その上にトレーシングペーパーを重ねて輪郭や繊維を写し取り、それを支持体に転写して彩色するという工程である。島はトレースを「現実世界の実在の強さを保ちつつ2次元を創っていく」行為とし、「そこに現物の形と、私が見て判断したイメージが加わることで起こるギクシャクとした関係こそが、私の表現形式そのもの」と語っている※1。実際、トレースという手法は、ただの模写ではなく、「現実のかたち」を写し取る行為であると同時に、それを通して原寸大の「自己の像」を掘り起こす行為でもあった。

《Tracing-Shirt》の制作は2007年から亡くなる前年の2017年まで、約10年にわたって続けられた。長時間の立ち作業により足を痛め、腰が曲がってもなお、島は描き続けた。今子さんは「からだすべてを作品制作に使った」と語る。命を懸けて自然と対話し、自己と向き合うなかで形づくられた《Tracing-Shirt》は、まさに島の生きた証といえる。島は晩年、絵具のチューブが握れなくなっても、亡くなる前日まで毎日A4の紙にボールペンで絵を描き続けた。それが最後のシリーズ《とんだ災難カフカの日々》である。今子さんが立ち上げた島のウェブサイトにその全作品と、作品やその日の島に対する今子さんのコメントが掲載されているので、ぜひ見てみてほしい※2。島はこのシリーズにも、自分自身や闘病生活、周りの人々について描き続けていた。亡くなる一ヵ月前頃には、浅間山も数回登場した。浅間山が、島のなかで重要な位置づけがなされていたことがわかる。島にとって浅間山は、自分自身と向き合わせてくれた恩人のような存在だったのかもしれない。

本展の会場である小海町高原美術館は、今回の会場館のなかで唯一、浅間山を望むことのできる場所である。島が惹かれたこの移ろいゆく自然のなかで、自己を映し、形づくっていった島の表現の軌跡に、ぜひ触れていただきたい。そして島が長野で重ねていった「うつす」という行為が、私たち一人ひとりの記憶や感情にも、静かに響くことを願っている。

- 1 島州一「原寸の美学 Finger PrintからTraceへ 1980-2011」(2011、 https://sites.google.com/site/shimawebsite/writing/original-size- aesthetics/)

- 2「とんだ災難カフカの日々 島 州一のフェイスダイアリー」(2017年12月23 日〜2018年7月23日、https://shimakuniichi-4.blogspot.com/)

須坂版画美術館 田中 想子

Moving, Tracing and Projecting

SHIMA Kuniichi moved to Nagano Prefecture in 1993, and was so impressed by the landscape of Mt. Asama that he started creating works which confronted his own existence. In his representative series of works, “Tracing-Shirt,” he tried to incorporate himself into Mt. Asama, by tracing his own shirt, and then, laying images, such as Mt. Asama, on top of it. Tracing is not only copying, but also an act of “projecting” oneself. SHIMA continued to produce his works until his later years, and engraved his own life into his works, through dialogue with Mt. Asama. The mountain range, that can be seen from Koumi-machi Kougen Museum of Art, the venue of current exhibition, conveys the trajectory of expression explored by SHIMA throughout his life.

Suzaka Hanga Museum Tanaka, Soko

1993年に長野に居を移した時より、私の制作事情は変化した。(中略)

私とこの土地を密着させるためのアイコン探しに10年は軽く過ぎたが、探求を続けるうちに浅間山がクローズアップされ私の意識を独占した。私と浅間の関係は出来たが、私の表現の手法のトレースでどうやって浅間を表現するかが問題となり、制作上頻繁に利用する『私のシャツ』を浅間の換わりにしてやろうと思い付いた。

シャツの襟は火山のすりばちになり、肩からそで口は山の稜線、ボタンやポケットや裾も山のそれぞれを表現していることになった。

Tracing-Shirtの制作は、先ず原寸大にトレースされたシャツの図を転写し、そこに実際のシャツを見ながら水彩で彩色するというシステムで始まった。(後略)

「原寸の美学」FingerPrintからTraceへ1980→2011(島州一展「原寸の美学」プレスリリース、市立小諸高原美術館、2011年)より引用

Since I moved to Nagano in 1993, my creative circumstances have changed.

I searched for an icon to connect me to this land for at least 10 years, but as I continued my search, Mt. Asama came into focus and completely captivated my consciousness. I was able to connect with Mt. Asama, but the question arose as to how to express Mt. Asama using my method of expression, tracing. I came up with the idea of using “my shirt,” which I often use in my work, as a substitute for Mt. Asama. The collar of the shirt represents the volcano’s mortar, the shoulders to the cuffs represent the mountain ridge, and the buttons, pockets, and hem also represent each part of the mountain.

The production of the Tracing-Shirt began with a system in which a full-scale traced image of the shirt was transferred, and then colored with watercolors while looking at the actual shirt.

(This comment was written in 2011.)