ARTISTS作家一覧

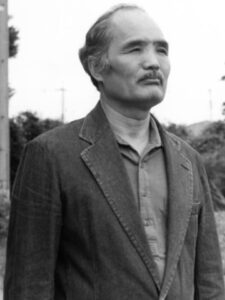

堀内袈裟雄HORIUCHI Kesao

略歴

| 1932 | 長野市生まれ |

|---|---|

| 1958 | 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業 |

| 1966−69 | Art Students League of New York留学 |

| 1976 | 帰国 |

| 2013 | 逝去(81歳) |

| 収蔵 | オルドリッチ現代美術館、在ニューヨーク日本国総領事館ほか |

おもな作品発表歴

| 1957−61 | グループ「土」第1回展(文房堂/東京都、第3回展「鋭」に改名・以降第7回展まで) |

|---|---|

| 1958−63 | 「第10回読売アンデパンダン展」(東京都美術館/東京都、以降第15回展まで毎回出品) |

| 1959 | 「新エコール・ド・トーキョー展」(池袋三越/東京都) |

| 1960 | 個展(村松画廊/東京都) |

| 1961 | 個展(櫟画廊/東京都) |

| 1965 | 個展(内科画廊/東京都) |

| 1967、1968、1975 | 「ニューイングランド展」(アメリカ) |

| 1969 | 「日本人の美術展」(InternationalArtCenter/アメリカ) |

| 1972 | 「現代日本美術展」(Union Carbide Building /アメリカ) |

| 1973 | 「ヤングアーティスト’73展」(Union Carbide Building /アメリカ) |

| 1975 | 「10人の日本美術家展」(International Art Center /アメリカ) |

| 1976 | 「現代の反響展」(オルドリッチ現代美術館/アメリカ) |

| 1977 | 個展(ながの東急/長野市)、「第13回日本現代美術展」(東京都美術館/東京都)、個展(ギャラリーロコ/東京都) |

| 1988 | 個展(アートフォーラム谷中/東京都) |

| 1989 | 個展「堀内袈裟雄展 カリグラフィギュア」(INAXギャラリー/東京都) |

| 1990 | 「無限代展」(ギャラリーアリエス/東京都) |

| 1995 | 「現代美術の三人展」(ギャラリー82/長野市) |

| 2019 | 「堀内袈裟雄回顧展」(ギャラリー82/長野市) |

| 2025 | 「信州から考える 絵画表現の50年」(長野県立美術館/長野市) |

おもな受賞歴

| 1957 | 東京藝術大学 安宅賞 |

|---|---|

| 1967 | フォード財団奨学金 |

| 1968 | 国吉基金奨学金 |

| 1968 | ニューイングランド展 佳作賞 |

STATEMENTステートメント

宇宙の様相の如く

堀内袈裟雄は長野市に生まれた。高校では美術班に所属し、一学年下に池田満寿夫(1934−1997)がいる。東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻の専門課程では、洋画家・林武(1896−1975)の教室に籍を置き、同窓生に工藤哲巳(1935−1990)や中西夏之(1935−2016)、篠原有司男(1932−)らがいた。画壇にいながらも、工藤らとグループ「土(」第3回展よりグループ「鋭」と改称)を結成し、批評家・東野芳明に「反芸術」と呼ばれた読売アンデパンダン展に出品するなど、若手前衛作家として注目を集める。1965年、内科画廊で開催した個展では支持体に穴が空いた作品《無題》(p.77)を発表。詩人で美術評論家の大岡信は「壁面用の発泡性化学製品パネルに、シンナーをたらし、穴をうがち、色を滲ませ、円や四角の幾何学的形態によって、材質のソフトな感触と形態の規則性とのあいだに、ある種の対立的均衡を生み出そうとしたようにみえる」※1と評した。これまでの絵具による画面の充溢感を抑え、支持体に空洞を開けたこの作品は、のちに堀内の発言に登場する「宇宙」や「無」と向き合った最初の軌跡ではないだろうか。

66年、アクションペインティングの〝動〟に焦がれて渡米し、「アメリカのドライなメカニック」※2に惹かれた結果、幾何学模様を組み合わせた変形キャンバスの《熱核(》1973)をはじめとした作品を制作。73年以降は、「〝動の個〟から〝静止の個〟」※2へとドリッピングによる表現様式を模索する。75年、母危篤の連絡をきっかけに帰国準備をはじめるも最期の看取りには立ち会うことができなかった。

10年間のニューヨーク生活を終え、帰国後に発表したカラフルな横縞模様の《ビジン層(》1976)シリーズは、床置きしたキャンパスに上から絵具をたらして画面を形成しており※3、絵の具の飛沫が何層にも重なるドリッピングにより、陶のようにざらざらとした質感とレリーフ状の立体感を持つ。元長野県芸術監督(美術分野)で美術史家の本江邦夫はこれらの作品に対面し「アメリカに暮らした経験が自分の表現として出てきた。当時の現代美術で横縞を使ってカラフルにやった人はいないと思う。宇宙の源泉に行ってみようという気持ちを感じる。傑作だと思う」※4と感嘆をしめした。92年には「元景」を求め」と題した個展をながの東急で開催《。水の上の舞象(》1990)など、色彩を抑え、水流や水沫、水面に反射する光を思わせる作品などを発表する。95年にギャラリー82で開催された「現代美術の三人展」が、故郷での最後の展示となる※5。堀内の死後、千葉県市川市のアトリエに残された作品は、甥の堀内昭彦氏によって実家の蔵に移動・整理され、2019年の回顧展が実現した。

象作品を須坂版画美術館に展示する。また、歴史的建物園には、高校時代に描いた長野市七瀬の風景画やデッサン、渡米直前に描いた両親の肖像画、陶芸作品も展示する。作陶を行っていたのはおそらく学生時代から渡米前のことで、学友など陶芸家の知遇を得て、作陶を学ぶ環境を得ていたと推察される※6。益子焼の工房で施釉した濱田庄司風の大皿をはじめ、呉須絵付け・油滴天目の大皿や花瓶、飴釉角皿、織部の銘々皿のほか、普段使いの器も残っている。自ら原土を練ったような粗目の土による作品、複数の釉を使い筆勢に任せた自由な表現や縞模様などが見られ、作陶により新たな抽象表現を探していたようにも思える。

晩年、堀内は自身の制作姿勢についてこう語っている。

「自分に潜在し、内部から吹き出してくるものを、手の動くままに描く」※7「宇宙の様相の如く、無限の可能性を秘めた無と自己との対決から生まれ出るものを最大限の価値として尊重している」※8「私は、絵は心の里にあり、里には無限の可能性が横たわっていると思っています」※9

1960年代のニューヨークで、美術の拡大とともに現代美術と大衆文化の交叉が昇華されるのを目の当たりにしながら、堀内は、絵とは何か、絵を描くとはどういうことか、という問いとともに制作をしていたのではないだろうか。そして、身体に深く根ざした感覚とマチエールそのものの物質性で、具象や様式を超えた宇宙の様相を描き続けた。

「帰国後の彼の芸術的営為は、かの地で発覚したこうした孤独※10との、ドリッピングを通じた、内なる対話に他ならない。彼は日本の美しい自然を眺め、光を浴び、水、風の音に耳を澄まし、いつまでも語らない。絵画はそうした寡黙な堀内袈裟雄の、最良にして最高の表現である。」※11―本江邦夫

- 1 『堀内袈裟雄作品集』(2019、桜華書林、P60)

- 2 同上(P63)

- 3 美術評論家中原祐介による。個展(ギャラリーロコ/東京都、1977年)リーフレット参照。堀内について多くの記述を書いた中原は、ビジン層シリーズについて「以前の作品が一種の混沌のダイナミズムに根ざしていたのに対し、この作品には秩序の意図されているのが大きな違いである。」と記している。

- 4 2019年5月、堀内袈裟雄回顧展を訪れた時のコメント。その数週間後に本江は急逝したため、県内作家に関する最後の評論となった。

- 5 キュレーションは笠原明子(元信州大学教育学部助教授)

- 6 陶芸家・荻原恒夫氏のご教示による

- 7 『堀内袈裟雄作品集』(2019、桜華書林、P67)

- 8 『現代美術の三人展』(1995、公益財団法人八十二文化財団、P7)

- 9 『堀内袈裟雄作品集』(2019、桜華書林、P70)

- 10 「彼が憧れたアクション・ペインティングの前には、殺伐、荒涼とした自然しかなかったということだ。そこでは画家も絵も動かざるを得ない。ボロックやシャーマンよろしく、激しく絵具をドリッピングしていくことは、たとえ奇異に見えてもその根拠がある。堀内袈裟雄にそこまでのものはなかったはずだ。こうして「孤独」、つまり芸術の種子が生まれる」同上(P5)

- 11 同上(P5)

中野市立博物館 水橋 絵美

Like the Appearance of the Universe

After graduating from Tokyo University of the Arts, HORIUCHI Kesao attracted attention as an avant-garde painter featured in The Yomiuri Independent Exhibition, etc. During his stay in America from 1966 to 1976, he created a series of paintings that combined geometric patterns on deformed canvases. After coming back to Japan, he presented a series of works, including the work entitled “Bijin-So (Layer)” (1976) employing dripping technique, and the work entitled “Dancing Image on the Water” (1990), etc. In current exhibition, his two- dimensional works representing each period will be displayed at Suzaka Hanga Museum. In addition, his landscape paintings, drawings, portraits and ceramic works created before he went to the United States will be exhibited in Historical Building Park. In his ceramic works, striped patterns and other free expressions that are reminiscent of his two-dimensional works are seen. It seems he was searching for a new abstracted expression through ceramics.

Nakano City Museum Mizuhashi, Emi

宇宙の様相の如く、無限の可能性を秘めた無と自己との対決から生れ出るものを最大の価値として尊重している。

わが国にアンフォルメル旋風が上陸した頃、私は藝大で裸婦をモチーフに感性の絵を、もう一方では幾何学模様の抽象画を模索していた。その当時の「今日の世界展」は・・・強烈な衝撃で、これこそ求めていた生きた作品だと確信こてした。その後、筆ではなく左官の鏝などを使い全身で描くことに没頭した。素材もキャンパスから麻袋そして発泡スチロールと変わり、モチーフからも解放され、内面からの自由な表出作品となった。

渡米後、現代美術にふれ、観念に偏った作品の創作を始め、紆余曲折の末、点の集積層の作品に至った。帰国後、原点に還り生命との一体感を重視し、書の筆を選び和紙や綿布の使用となっている。

日々、無からの出発であり、新鋭な空間への魂の冒険である。無我の行為に内在するものが感応し、心象マグマが噴出され、原始生命の讃歌となったものが作品なのである。

『現代美術の三人展』(八十二文化財団、1995年)より引用

I value what is born from the confrontation between nothingness having infinite potential, like the appearance of the universe, and the self, above all else.

When “Art Informel Sensation” arrived in Japan, I was exploring the possibilities of, on one hand, the emotional painting of a nude woman, and on the other hand, the abstract painting with geometric patterns at Tokyo University of the Arts. I was deeply shocked by the “Exposition Internationale de I’art actuel,” held at that time. I was convinced that the works exhibited there were exactly the true living works of art that I was looking for. After the exposition, I was completely absorbed in painting with my whole body, employing tools such as a plasterer’s trowel, instead of brushes. In addition, the supports also changed from canvas to jute bags and then, to polystyrene foam. Moreover, because I was liberated from motifs, my works became freer to express my inner thoughts.

After moving to the United States, I was exposed to contemporary art and began creating works of abstraction. After many twists and turns, I came to create works with layers of drops of acrylics on canvas. Since I came back to Japan, I have been creating works that convey a sense of unity with life, returning to the basics, on Japanese paper or cotton cloth, employing calligraphy brushes.

Every day, creating works of art is a departure from nothingness and an exploration of the soul into new realms. What is inherent in the act of selflessness responds mutually, and the mental magma erupts to become a hymn to primitive life. That is the work of art.

Quoted from “Three Artist Exhibition of Contemporary Art”(The Hachijuni Cultural Foundation, 1995)