ARTISTS作家一覧

木村不二雄KIMURA Fujio

略歴

| 1959 | 東京都生まれ |

|---|---|

| 1982 | 東京都立大学理学部生物学科卒、神奈川県職員(衛生監視員)として小田原・平塚・鎌倉保健所勤務 |

| 1991 | ものづくりの仕事を志して転職、長野市にて染色家・小山仁郎氏に草木染友禅を学ぶ |

| 2000 | 独立し上水内郡牟礼村(現飯綱町)に工房開設 |

| 2006 | 須坂市に転居、草木染工房「風(ふう)」開設 |

| 2012 | 信州の名工(卓越技能者知事表彰) |

| 2017 | 現代の名工(卓越技能者厚生労働大臣表彰) |

おもな作品発表歴

| 1993−2010 | 「長野県染織作家展」(公募展) |

|---|---|

| 1994−2025 | 「第一美術展」(公募展) |

| 1997−2025 | 「長野県工芸展」(公募展) |

| 2001、2002 | 「信州染美展」 |

| 2002 | 「シルク博物館 全国染織作品展」(公募展)(神奈川県) |

| 2004−2024 | 「木村不二雄染色展」(リーブ・ギャラリー/神奈川県、期間中に14 回開催) |

| 2011 | 「自然の色−信州草木染手描友禅−展」(林部貢一氏と、須坂クラシック美術館/須坂市) |

| 2012−2024 | 「木村不二雄染色展」(ギャラリーカジオ/東京都、期間中に6回開催) |

| 2016 | 企画展「染色家木村不二雄の世界展」(いいづなアップルミュージアム/飯綱町) |

| 2017 | 「木村不二雄展」(旧小田切家住宅/須坂市) |

| 2018 | 「現代の名工木村不二雄草木染展」(カンヴァス城山/長野市) |

| 2019 | 「染色家現代の名工木村不二雄展」(小川村郷土歴史館/小川村) |

| 2020 | 「FACE展2020」(損保ジャパン日本興亜美術賞展)(SOMPO美術館/東京都)、「木村不二雄の草木染友禅」(須坂クラシック美術館/須坂市) |

| 2021 | 「牧野悦夫・木村不二雄異次元のアルチザン展」(アートミュージアム・まど/中野市)、「染色家木村不二雄の世界II」(いいづなアップルミュージアム/飯綱町) |

| 2023 | 「信州草木染友禅作家 木村不二雄の世界」(岡谷蚕糸博物館/岡谷市) |

おもな受賞歴

| 1995 | 長野県染織作家展 染織作家協会長賞 |

|---|---|

| 1996 | 第一美術展 新人賞 |

| 2001 | 信州染美展 長野市長賞 |

| 2002 | 信州染美展 県知事賞 |

| 2010 | 第一美術展 第一美術協会賞(最高賞) |

| 2015 | 長野県工芸展 県知事賞 |

| 2018 | 長野県工芸展 県知事賞 |

| 2020 | FACE展(損保ジャパン日本興亜美術賞展)審査員特別賞およびオーディエンス賞 |

| 2023 | 第一美術展 青山熊治賞 |

STATEMENTステートメント

染色家への挑戦、染色家としての挑戦

友禅とは、白生地に糊を糸のように細く図柄の輪郭に防染として引き、その内側に直接筆で色を挿していく染色技法である。なかでも化学染料ではなく、植物から煮出した天然の染料で描く信州草木染友禅。全国でも稀な技法であり、自然ならではの柔らかな色合いが特徴的である。しかし、現在継承しているのは数軒のみである。その草木染友禅に出会い、木村不二雄は長野県へ移住した。

木村は東京都に生まれ、神奈川県職員として10年勤務するが、ものづくりを志して転職を決意する。そう聞くと、「なぜ公務員を辞めて、職人になったのか」という疑問を持つ人は少なくはないだろう。大学では生命というものに興味を持ち、生物学を専攻。自然保護の仕事を志望し、神奈川県職員となるも、配属先は保健所であった。仕事になじめず、転職を思い立つ。

木村は、子どもの頃から絵を描くことや工作が好きだった。幼少期は、ドールハウスや鉄道模型のようなものを空箱やボール紙で作り、遊んでいた。描いた漫画が学校のクラスで回し読みされることもあったという。しかし生活が大変だろうと、当時は仕事にしたいとは思ってはいなかった。転職を決意した際も、絵を描く仕事が頭には浮かんだが、生活を考え、ものをつくる職人が自身に向いていると思い、職探しをしていた。登山が趣味だった木村は、転職するならアルプスの見える長野県か山梨県に住みたいと思い、職を探していくなかで長野市出身の草木染友禅作家・小山仁郎の着物に一目ぼれをし、弟子入りを決める。長野に移住し、修業をはじめたのが1991年、木村が31歳のときである。着物の種類・たたみ方など、すべてが初めての体験だった。草木染の制作工程は30にもおよび、気の遠くなるような繊細な手作業を経て、約1ヵ月半をかけて着物ができあがる。公務員から染色家への転向は、まさに木村にとって挑戦であったであろう。

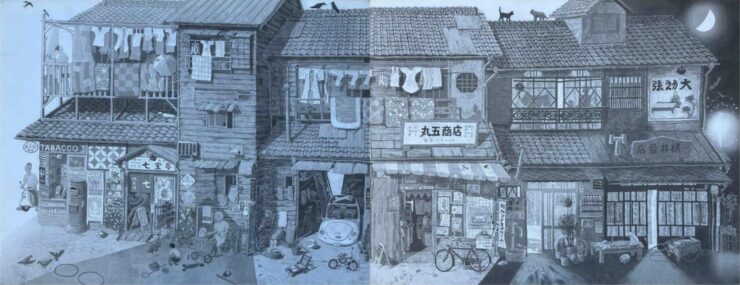

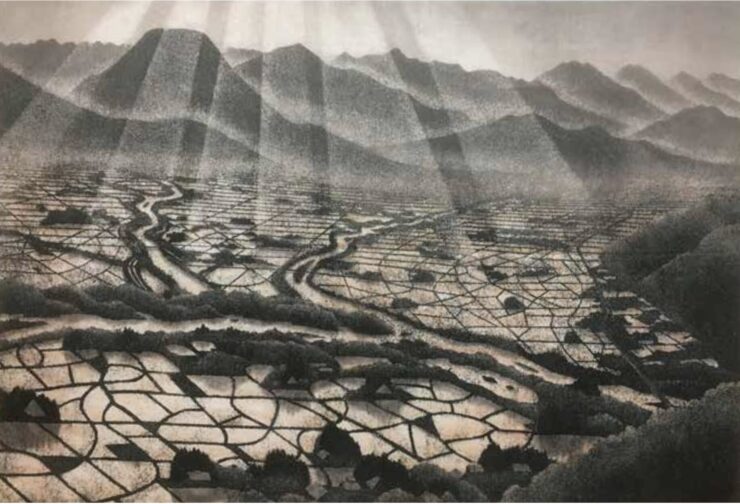

2015年に制作された《昭和の夏の物語》という木村の作品がある。どこか懐かしさを感じさせるこの作品は1枚に昼と夜が描かれている。人びとの描写、置かれているもの、建物の一つひとつが物語の一場面のようである。昭和30年代の町並みを描いた本作品は、木村の幼い頃の記憶や、長野、東京の谷中など古い町並みを参考にした心象風景を題材としている。一見、筆で描いているかのように見えるが、1枚の綿の布に墨による「ろうけつ染め」の技法を用い、制作している。ろうけつ染めとは、染めない部分を融かした蝋で伏せたうえで染色する技法である。墨の濃淡だけで表現された木村の作品は、次のような工程で染められている。はじめに、白く残したい部分に蝋を塗り、薄墨で全体をうすいグレーに染める。次に、うすいグレーのまま残したい部分に蝋を塗り、また全体を薄墨で染める。そして前回より少し濃くなったグレーのまま残す部分に蝋を塗り、また全体を染める……それを繰り返し、何度も重ねて染めていくことで白から黒までの濃淡をつけ、絵画のような作品にしていく。図案の段階で、染める手順まで細かく計算していく。そのため、図案制作に1ヵ月以上を要し、染めはじめてからも2、3週間の時間をかけて完成させていく。この作品は2015年の制作だが、それ以降も描く題材を変えながら、ろうけつ染めでどこまで細かい表現ができるのか挑戦を続けている。

木村のキャリアやエピソードを聞いたとき、そして《昭和の夏の物語》を初めて観たとき、「原体験」という言葉がふと思い浮かんだ。絵を描くことが好きだったという原体験からものづくりの道を志し、幼い頃の生活や目にした原体験を作品にしている。その原体験にチャレンジ精神や創作意欲などが交錯してできあがっていることが木村の作品からみてとれる。今後の彼のさらなる挑戦にも期待していきたい。

一般財団法人長野県文化振興事業団 梨本 有見

A Challenge to Dyers, a Challenge as a Dyer

Shinshu Kusakizome Yuzen is a dyeing technique that uses natural dyes extracted from boiled plants, tree bark, etc. in the natural world. KIMURA Fujio worked as a civil servant after graduating from university, but then decided to change his career, aiming to make things with his own hands. He encountered Shinshu Kusakizome Yuzen, and moved to Nagano Prefecture. He has produced a lot of works, including kimonos, using the technique of Kusakizome Yuzen. Moreover, he continues creating painting-like works employing the batik technique, a way of dyeing, Batik is a technique of dyeing by covering the parts not to be dyed with melted wax: First, you cover the parts where you wish to leave white with wax, and dye the whole thing with ink. Then, you lay wax on the light-gray parts, and dye the whole thing. You repeat this process again and again.

KIMURA keeps challenging himself to what extent he can express details through dyeing.

Nagano Prefectural Agency for Cultural Promotion Nashimoto, Yuumi

私は、友禅やろうけつ染めなど伝統的な技法で染色する仕事をしています。

とくに草木染友禅は、植物から作った染料による信州独自の技術です。原色の氾濫する現代社会において自然からいただく色は、和みや癒しを届けてくれると思います。また、師匠から学んだろうけつ染めの技法を自分なりに発展させて、誰も見たことのない世界を表現しようと試行錯誤を続けています。

着物離れの進む今日、伝統染色の業界は高齢化と後継者不足で厳しい状況ですが、新しい美を目指して良いものを作り続けることで、次の世代へ続けていければと思っています。今回、多くの方に知ってもらえる機会を与えていただき感謝しています。

I work in the field of dyeing, using traditional techniques, such as Yuzen dyeing and batik-print.

Especially, the technique of plant dyeing Yuzen using dyes made from plants is Shinshu’s unique technology. I think, the colors we get from nature bring us comfort and healing in a modern society filled with primary colors.

Besides, developing upon techniques of batik that I learned from my master in my own way, I continue by trial and error to express a world no one has ever seen before.

Today, people are moving away from kimonos and, in addition, the traditional dyeing industry is in a tough situation because of aging and the lack of successors. However, I would like to hand down this technique to the next generation by continuing to create good works in pursuit of new beauty. I appreciate the opportunity to share with a wider audience this time.