ARTISTS作家一覧

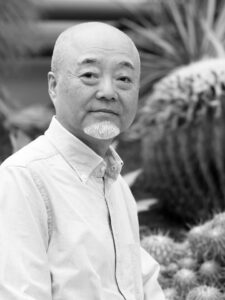

戸矢崎満雄TOYAZAKI Mitsuo

略歴

| 1955 | 長野県埴科郡埴生町(現千曲市)生まれ |

|---|---|

| 1973 | 長野県屋代高等学校卒業 |

| 1981 | 東京藝術大学大学院美術研究科修了 |

| 1990−2024 | 神戸芸術工科大学講師・準教授を経て教授 |

| 2024− | 神戸芸術工科大学名誉教授 |

おもな作品発表歴

| 1994 | 「Light and Shadow: Japanese Artist in Space」 (North Dakota Museum of Art /アメリカ) |

|---|---|

| 1995 | 「Japanese Studio Crafts: Tradition and The Avant-Garde」(Victoria & Albert Museum /イギリス) |

| 1996 | 「想い出のあした」(京都市美術館/京都府) |

| 1998 | 「Mud And Roses」(North Dakota Museum of Art /アメリカ) |

| 2000 | 「アートで学ぼう・アートを遊ぼう」(広島市現代美術 館/広島県) |

| 2002 | 個展「未知との再会」(渋川市美術館/群馬県) |

| 2004 | 「通崎好み 通崎睦美選展」(アサヒビール大山崎山荘 美術館/京都府) |

| 2005 | 「5th International Textile Triennal Exhibition」(トゥルネー/ベルギー) |

| 2008 | 「Cloth & Culture NOW」(Sainsbury Centre, Norwich, Manchester /イギリス) |

| 2010 | 「織る 編む ひろがる テキスタイルの形と色」(岡山県 立美術館/岡山県) |

| 2013、2016 | 瀬戸内国際芸術祭「沙弥島アートプロジェクトby神戸芸術工科大学」(沙弥島/香川県) |

| 2014 | 「記憶の地層現代アートシーンVI」(小海町高原美術館/小海町) |

| 2015 | 「kawaii Exhibition」(James Hockey and Foyer Galleries /イギリス) |

| 2018 | 「戸矢崎満雄展小さなボタン盆栽」(東京妙案ギャラリー/東京都) |

| 2019、2022 | 瀬戸内国際芸術祭県内周遊事業「瀬居島アートプロジェクト」(瀬居島/香川県) |

| 2022 | 「戸矢崎満雄 豆本“犬”“猫”展」(ギャラリーギャラリー/京都府) |

| 2024 | 「開館60周年記念小林正和とその時代−ファイバーアート、その向こうへ」(京都国立近代美術館/京都府) |

おもな受賞歴

| 1979 | 東京芸術大学卒業制作など 安宅賞 |

|---|---|

| 1991 | 国際掌中新立体造形公募展 大賞 |

| 1994 | 第4回国際テキスタイルコンペティション 産業賞 |

| 2011 | 神戸ビエンナーレ「高架下アートプロジェクト」奨励賞 |

STATEMENTステートメント

ボタン・インスタレーションの展開と、ファイバーアートとしての見解

戸矢崎満雄は1992年からボタンの蒐集をはじめた。服飾文化における既製品として大量生産、大量消費されてきたボタンが廃棄物となり、布と布とを繋ぎ留めるというその機能性を失ったとき、個々の差異と装飾性が一層際立ってくる。戸矢崎はこれらの中古ボタンの価値を見出し、数十万個のカラフルなボタンを空間にあわせて配置展開させるボタン・インスタレーションをおもなライフワークとしてきた。初めてインスタレーションとして発表された作品は、94年にギャラリーギャラリーで制作された《虹》であり、色分けしたボタンを虹のグラデーションとして配置した。97年の京都市美術館では、それ自体が丸い円形というボタンの普遍的な形を拡張し、フィールドに大小の水玉模様を展開させる《たまたま水玉》を発表する。同作品は後にシリーズ化され、渋川市美術館(2002)、岡山県立美術館(2010)などでも場の環境に合わせて展開された。その後、図柄は複雑化するとともに、場の環境のみならず、性質、そしてその風土への意識が反映される形になる。

2004年にアサヒビール大山崎山荘美術館にて公開制作された《水の音》は、穏やかな水面に水滴が落ちることによる、その微かな音と波紋の広がりを表現した。モネの《睡蓮》が展示される間における空間展示は、厳かな印象を与える。また、故郷での発表として2014年、小海町高原美術館で制作された《川の流れ》がある。おもに青系・白系のボタンを用いて〝千曲川〟をモチーフとした河川状の象形を築いた。水源近くの小海町から戸矢崎が生まれ育った千曲市へと流れ行き、やがて大河となる千曲川は、作家自身にとっても郷里信州を象徴するイメージであったのではないだろうか。これらの制作は、不要となったボタンを地域で募集すること、ボランティアと共同で作業を行うことに意味が見出され、集合体としての繋がりと繰り返しの行為による表現を伝えてきたといえる。

次に、芸術祭プロジェクトとしての地域性と、インスタレーションの空中への広がりに注目したい。2011年の神戸ビエンナーレ「高架下アートプロジェクト」の《銀の雨・金の環》では商店街の空き店舗内に銀色のボタンを〝降る雨〟に見立てて無数に吊り下げ、床面の波紋へとイメージを連鎖させた。2016年、瀬戸内国際芸術祭「沙弥島アートプロジェクト」の《空飛ぶ赤いボタン》では、募集した赤色のボタンのなかから4000個を空中に吊り下げ、〝浜〟をイメージして敷き詰められた白いボタンのフィールド上の空間に、赤いハートの形を浮かび上がらせた。赤色は地域の特産品〝金時人参〟〝夕日の美しい島〟を表すテーマであった。近年では2022年、瀬戸内国際芸術祭県内周遊事業「瀬居島アートプロジェクト」において《ボタン曼荼羅》を発表。曼荼羅の語源は〝丸い〟を意味し、完全なる宇宙を表すという。廃品とされた中古ボタンが循環し、再び集合することでアートへと変容する。全体の眺望として水玉や水の流れ、円の形を成してきた空間表現はまさしく宇宙的であり、ボタン・インスタレーションを象徴する。

長野県千曲市の出身の戸矢崎は、74年に東京藝術大学工芸科へと進学し、81年、同大学大学院美術研究科染織専攻を修了した。88年より神戸芸術工科大学に赴任するため神戸に移り住み、以降関西方面がおもな活動の場となる。在学中はおもに染色を学び、布にプリント染色するシルクスクリーンで制作していたという。この染色の技術と、布という不定形の素材を扱うことは初期の作品ではとくに一貫していた。衣料品店を営んでいた実家での暮らし、幼少期の身の回りにあふれていた布製品の物量が、親しんだ素材として扱いやすくもあり、影響を受けてきたのだろう。女性用ショーツ数百枚を9段階のピンクと水色に染め分けた《グラデーション・パンティー》(1983)、白いスニーカーを虹の配色に染め、河川敷に敷き詰めた《虹の彼方に》(1987)など、衣類を素材に作品化させてきた。ソフトスカルプチャー的な造形感覚と、構成を意識したインスタレーション性を併せ持つファイバーアートを手掛けてきたといえる。そして、ボタンそのものは繊維物質ではないが、長く服飾文化に浸透し、今だ存在し続ける衣類部品である。すなわちファイバーアートの派生として捉えることが可能なのではないか。戸矢崎が中古ボタンを集め、材料として用いるのは、作品制作のための大量購入、作業的な搬入搬出、保管、廃棄への反発でもある。「ボタンは大量にあっても箱ひとつで持ち運びができる」「大きなインスタレーションでも、ボタンのように小さきものからできている」と戸矢崎自身が述べるように、〝集める〟〝並べる〟という最小限の行為で最大限の芸術表現を可能としてきた。コンパクト化された活動という点が、ほかに類を見ない戸矢崎の作品らしさを強調している。

今回、展示空間となる歴史的建物園内、元板倉家は1865年築の須坂藩医の居宅で、私塾を開いていた。蒐集物を利用した盆栽、収集癖が功を成して自ら制作した豆本、最新作である点描のガラス絵、そしてボタン・インスタレーションが、その邸内にいかに落とし込まれるかに期待したい。

小海町高原美術館 鈴木 一史

Development of his Button Installation,

and Fiber Art Perspective

TOYAZAKI Mitsuo started his button collection in 1992. Buttons have been mass produced and mass consumed as readymade products in clothing culture. Once they become wastes and lose their functionality, their individual differences and decorativeness become more prominent. TOYAZAKI found values in these used buttons, and created his works of button installation as an art expression: he displayed several hundreds of thousands of colorful buttons throughout the venues according to the space, which he considered his main life works. As TOYAZAKI himself says, “Even if it is a large installation, my work consists of small things like buttons,” he has made it possible to maximize artistic expression with the minimal actions of “collecting” and “displaying.”

Koumi-machi Kougen Museum of Art Suzuki, Kazufumi

衣服に付ける〝Button〟の語源は「花の蕾」。ボタンには布を留める機能と装飾の役割があります。私は使い古されたモノ(イメージ)を使って「自分の言葉」をテーマに制作します。インスタレーションでは、大量の中古ボタンでモザイク・タイルのように色を使い、空間に合わせた絵を描きます。近年では、花をモチーフとして『点描によるガラス絵』(油彩画)を連作しています。色材、素材、モチーフが変わっても、表現したいものは自分の言葉を伝えることです。

The word “button” attached to clothing comes from flower buds. Buttons have the functions of fastening fabric and provide decoration. I produce my works under the theme of “my own words,” by employing the used things (images.) In my work of installation, I draw pictures according to the space, utilizing lots of used colorful buttons like mosaic tiles. Recently, I have produced a series of works of flower-themed “glass painting by oil colors in a pointillist manner.” Even if the colors, materials and motifs change, what I try to express in my works is to convey my own words visually.